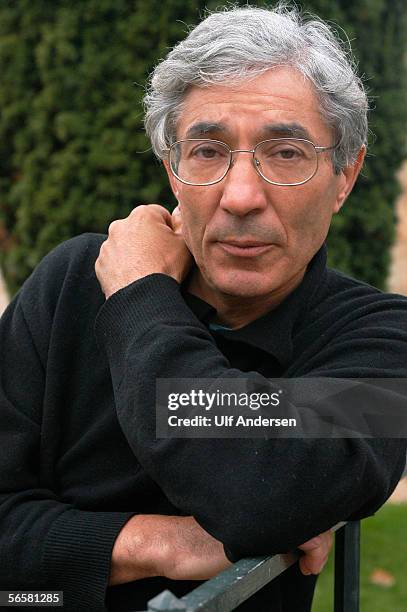

Hélé Béji

La patrie perdue de Boualem Sansal

L’écrivain, arrêté à son retour à

Alger le 16 novembre, fait les frais d’un contresens fâcheux. Les

polémiques dérisoires n’ont rien à voir avec son œuvre qui n’appartient ni à

l’Orient ni à l’Occident. Ceux qui en font un héraut de leur fantasme de

« civilisation » ne l’ont pas lu, pas plus que ceux qui l’accusent de

trahison.

Je crois qu’on ferait une grave erreur si l’on défendait Boualem Sansal comme un auteur qui

serait le porte-flambeau de l’Occident « avancé », contre

le monde musulman « arriéré ». C’est un contresens très

fâcheux que font les médias dans leur ensemble, de part et d’autre de la

Méditerranée. Chacun montant sur ses ergots et réarmant « nos » valeurs

contre les « leurs ». Même si Boualem, dans ses

entretiens radiophoniques, se laisse emporter par cette facilité, cette

polémique dérisoire n’a rien à voir avec son œuvre. Celle-ci est bien

au-dessus. La force de son esprit, l’intensité de son écriture, la hauteur de

son regard, cet imaginaire de tendresse qui vous pénètre quand vous le lisez,

est au-delà de toute appartenance culturelle.

Boualem n’écrit ni comme un

Algérien, ni comme un Français, ni comme un arabe, ni comme un musulman, ni

comme un anti-musulman, ni comme un Oriental, ni comme un Occidental. Il écrit

comme un poète dont l’immensité passe toutes les frontières des préjugés, des

hypocrisies, des mensonges. Magie qui transcende la prophétie divine pour la

condition tragique et sensuelle du genre humain, le récit de sa lutte contre

l’épouvante d’être son propre bourreau, la pulsion absurde de s’autodétruire.

La plupart de ses laudateurs ou de ses accusateurs ne

l’ont pas lu, j’en suis persuadée. Ils ont happé ici où là quelques formules

qui les heurtent ou au contraire les ravissent, en les ramenant à leurs

stéréotypes. Et les voilà s’étrillant et tirant les défunts de la guerre

d’Algérie de leurs ossements, en les déterrant, en organisant cette bataille

funèbre de squelettes qui s’empoignent dans la poussière du cimetière de

l’histoire comme des zombies aux orbites noires.

Non, ce n’est pas ça, Boualem Sansal. Boualem écrit la

musique déchirée de ceux que l’histoire a écrasés, que ce soit la tragédie

coloniale ou les dérèglements postcoloniaux. La morale de Boualem est

l’étincelle de la quête du bonheur dans des contrées toujours accablées des

obscurs fantômes des crimes que l’histoire leur a réservés, et de l’impuissance

d’en briser le sort.

La musique de Boualem n’est ni celle de l’Orient, ni

celle de l’Occident. Elle est celle de l’échec humain de l’émancipation que

l’on avait crue si proche pourtant dans l’épopée des peuples décolonisés. Toute

sa prose est ciselée dans cette souffrance dont le thème n’a rien à voir avec

un quelconque slogan idéologique. Chez Boualem, il n’y a aucune défaite ni

victoire des deux acteurs de l’histoire, la France et l’Algérie. Boualem, c’est

quelque sanglot de la vraie patrie où ni l’une ni l’autre ne sont dignes d’être

représentées. La patrie pure et douce d’une Algérie invisible au commun des

mortels, et d’une France où la fibre littéraire se dénature dans le cliché

nationaliste de la « trahison des clercs », comme dirait

Julien Benda.

Il suffit de lire n’importe quel texte de Boualem pour

éprouver au fond de notre gorge cet amour infini pour l’Algérie, qui traverse

sa prose où frémit le passé, le présent, le futur d’une vie, la sienne, dans

une fêlure bouleversante entre son être et son pays natal. Il y a dans cette passion

entre lui et cette terre, un miracle d’inspiration qui l’a toujours empêché de

vivre ailleurs. Il perdrait la source de son génie. Ce sont les personnages de

ce peuple supplicié qui animent la férocité suave de son regard, de ses images,

de ses paysages. Le pacte créateur, le lien entre l’Algérie et lui est si fort

qu’il en tire une grandeur secrète, mêlée de lucidité douce-amère. Quel que

soit le désespoir chez Boualem, un hymne lyrique chuchote les notes d’une

patrie rêvée dans ses heures sombres, sur les cordes pudiques de son esprit

supérieur et enjoué. En le lisant, notre cœur bondit dans le ramage de son

récit épique, acerbe et miséricordieux. Chez lui se mêlent la colère et la

compassion en une chimie unique, miraculeuse, où le pardon humain perce la

croûte inhumaine du châtiment. Sa prose est la caresse cruelle de son regard

sur la vérité d’une société, dont il apparaît comme le plus humble de ses

habitants dépossédés de leur dignité, leur joie, leur créativité. Mais il les

connaît, il décrit leur vitalité et leur amour de soi sous le mépris, étouffé

par des discours qui ne sont d’aucun secours pour la misère quotidienne, mais

au contraire l’entretiennent et l’exploitent. En fait sa puissance littéraire

est faite de cette vénération pour une patrie perdue, abandonnée des siens,

avec un chagrin mêlé du sens de sa beauté profonde et limpide, sans pouvoir en

faire le deuil.

La satire comme bonté

Derrière une atmosphère de massacre, toujours un appel

d’innocence. Derrière la chute, la rédemption. Par-delà les masques de

l’Appareil, comme il l’appelle, le visage inaltéré de l’instinct de bonté des

plus humbles. La satire de Boualem est la forme irrésistible de sa bonté. Et sa

liberté est la révolte de son cœur solidaire des victimes, par-delà l’injustice

des puissants. L’obscurantisme le hante. Mais c’est l’obscurantisme de

l’oppression, quel que soit l’argument qu’elle avance, nationaliste, partisan,

chauvin, religieux, fanatique. Le fanatisme que combat Boualem n’est pas

d’ordre religieux, mais d’ordre politique, quand celui-ci transforme la

croyance en une prison obtuse, celle de la pérennité sauvage de ceux qui ont

fait l’indépendance, pour se l’approprier en totalité, en effaçant les

libérations qu’elle incarnait.

Les romans de Boualem ne sont que l’épopée délicate et

douloureuse de cette conscience humaine qui court sous la foule, sous la

jungle, avec l’élégance agile et souple d’un élan de félin, dont le flair

instinctif est un désir cosmique de vivre et de dire, avec un talent poétique

éblouissant. Ceux qui l’accusent de trahison et d’antipatriotisme n’ont rien

compris, car ils ne l’ont jamais lu. Et ceux qui l’encensent comme un héraut de

leur fantasme de « civilisation » font le pire des

contresens de la civilisation elle-même. Ils ne l’ont pas lu non plus, mais ils

ont juste parcouru quelques-unes de ses déclarations en y piochant ce qui leur

plaisait d’entendre.

Non, Boualem n’est ni de ceux-ci, ni de ceux-là. Son

étoffe est d’une autre nature, l’exquise lumière d’un cœur conscient. Il

n’appartient ni à la thèse, ni à l’antithèse. Son écriture est cette

composition de merveilleux et de sordide qu’on trouve dans les romans russes,

qui rejoint avec une sensibilité meurtrie la condition inférieure de ceux qui

ont été floués en servitude, dans l’ombre d’une histoire criminelle dont

personne n’a encore fait le procès. Il tente avec une vocation romanesque

nonpareille en Afrique du Nord, d’en souligner les difformités, en laissant

toujours échapper sous les grimaces de la froideur, de la laideur, sa fascinante

complicité radieuse avec ceux qui, sans le savoir, dans leur être rustique et

démuni, sont les inspirateurs merveilleux et les dépositaires inconscients de

son génie.

Quand Boualem est arrêté, c’est le cœur pensant et

souffrant de sa patrie, dont la voix tenue, enfantine, claire tinte comme une

flûte enchantée dans ses livres, qui s’arrête tout simplement de battre.